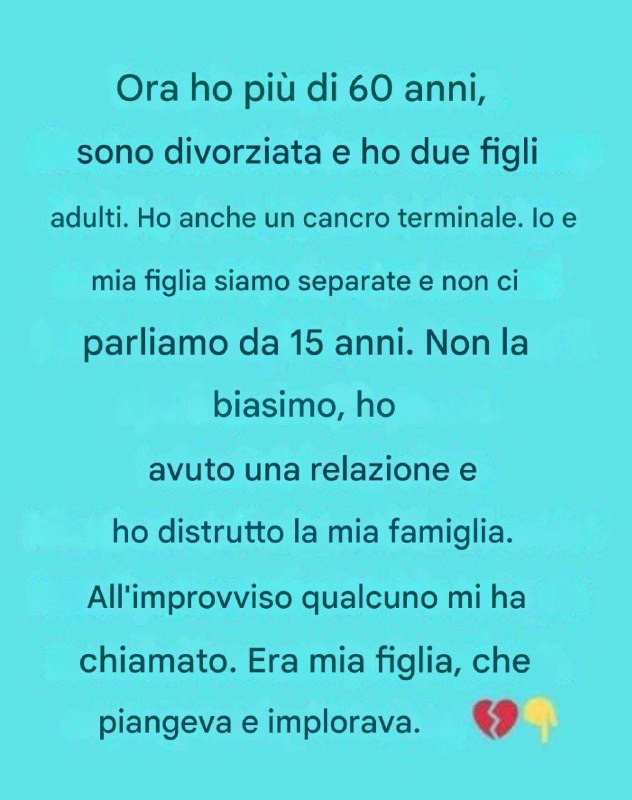

Ora ho più di 60 anni, sono divorziata e ho due figli adulti.

Sto anche lottando contro un cancro in fase avanzata. Io e mia figlia non ci parliamo da 15 anni: siamo separate.

Non la biasimo. Ho distrutto la mia famiglia con una relazione extraconiugale.

E poi, all’improvviso, ho ricevuto una chiamata. Era mia figlia, che piangeva, implorava.

“Papà… so che non ci parliamo da molto tempo. Ma… ho bisogno di te. Davvero.”

All’inizio ho pensato di sognare. La sua voce sembrava più matura, più roca, ma aveva ancora quella familiare inflessione di quando era adolescente ed era una persona emotiva.

Sono rimasta in silenzio per un attimo. Credo avesse paura che riattaccassi, perché mi stava implorando: “Per favore, ascoltami. Non riattaccare.”

“Sono qui”, ho detto infine. Sospirò profondamente, come se stesse trattenendo il respiro. “Sono Elijah”, disse. “Mio figlio. È malato. Siamo in ospedale. Non sanno ancora cosa gli prende. Non sapevo chi altro chiamare.”

Non sapevo nemmeno di essere nonno.

Quindici anni. Mi aveva escluso per così tanto tempo: niente email, niente compleanni, niente contatti. E ora era lì, non solo a contattarmi, ma ad aver bisogno di me.

“Cosa posso fare?” chiesi con la voce rotta.

“Non lo so”, urlò. “Ho solo bisogno di papà. Elijah non ha un nonno. Forse… forse è ora.”

Le promisi che sarei arrivato entro un’ora.

Non le avevo detto del mio cancro, non allora. Non potevo aggiungere quel peso al suo. Forse, se questo fosse stato l’ultimo capitolo della mia vita, avrei potuto provare a scriverlo in modo diverso. Quando sono entrato nella stanza d’ospedale e l’ho vista, ho fatto fatica a riconoscerla. Lo stesso sguardo feroce che aveva quando aveva difeso il fratellino, ma ora mescolato alla stanchezza. Una stanchezza profonda, agghiacciante.

Alzò lo sguardo, si fece coraggio per un attimo, poi si alzò e si lasciò cadere tra le mie braccia.

All’inizio non parlammo molto. Ci tenevamo solo per mano.